予測モデル、マーカー選抜、ジェノタイピング自動化によるイチゴ育種の高度化

日本では、北は宮城県から南は長崎県まで、全国各地の5,020 haで年間約159,200tのイチゴが生産されています1。生産量が最も多いのは栃木県で、年間22,000t以上を生産しています。2006年以降、イチゴの栽培面積が減少したため、総生産量は16.5%減少しましたが、10エーカーあたりの総収量は12.8%増加しています。

投稿者:

日本では、北は宮城県から南は長崎県まで、全国各地の5,020 haで年間約159,200tのイチゴが生産されています1。生産量が最も多いのは栃木県で、年間22,000t以上を生産しています。2006年以降、イチゴの栽培面積が減少したため、総生産量は16.5%減少しましたが、10エーカーあたりの総収量は12.8%増加しています。

本ブログは、オリゴヌクレオチドの修飾が核酸治療薬の発展をどのようにサポートするかを探る記事です。2回目のブログでは、核酸を治療薬として使用するために利用できる技術や化学修飾について説明します。

研究者たちは20年以上にわたって核酸治療を研究してきましたが、COVID-19のmRNAワクチンが臨床デビューしたことで、近年より注目を集めるようになりました。核酸医薬の技術は、現在の薬物療法では対処できない病気の治療に有望ですが、より広い応用を目指すにはいくつかの課題が立ちはだかっています。

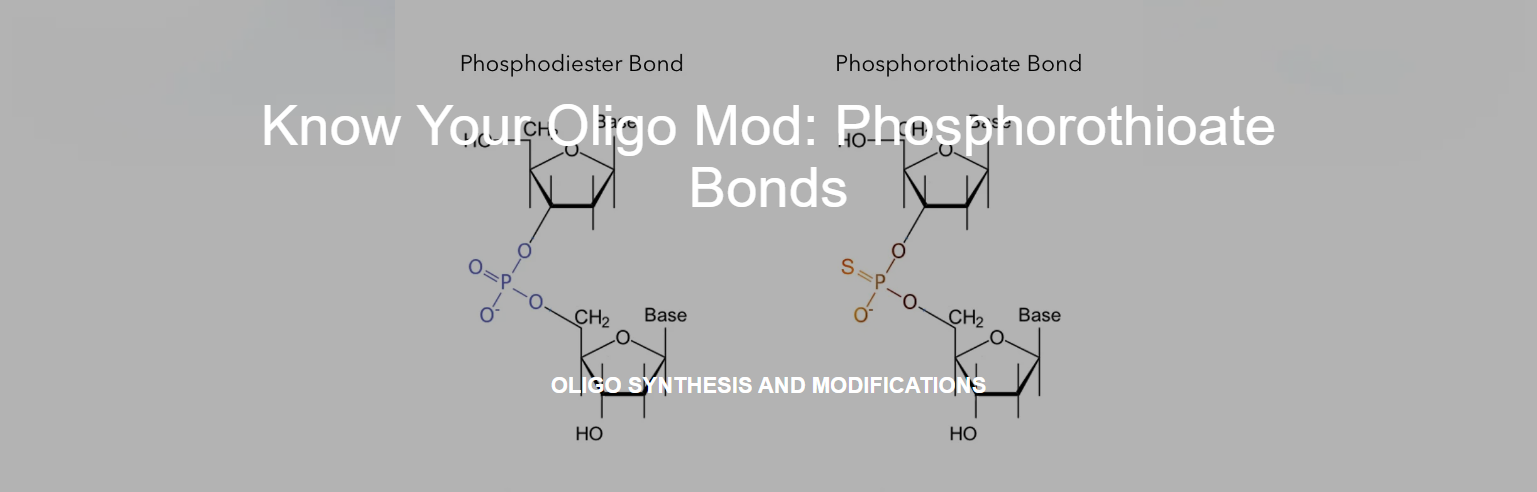

この投稿「Know your oligo mod」では、Biosearch Technologies社を通じてカスタムオリゴヌクレオチドに組み込むことができるホスホロチオエート結合について説明します。 この修飾は、非標準塩基やクエンチャーなどの化学部分構造の追加ではなく、塩基間の特別な結合であるため、興味深いものです。 自然界に見られる標準的なDNA骨格には、塩基間のホスホジエステル結合が含まれますが、この結合は、オリゴの骨格に沿ったホスホロチオエート結合に変更できます(図1)。

本ブログは、オリゴヌクレオチドの修飾が核酸医薬の開発をどのようにサポートするかを探る2部構成のシリーズの第2回目です。

シリーズの最初の投稿では、核酸治療薬メーカーが直面する課題について紹介しました。今回は、核酸を治療薬として使用する際の課題を克服するために利用可能な技術や化学修飾について紹介します。

オリゴヌクレオチド合成は、ポリメラーゼ連鎖反応(PCR)、遺伝子編集、DNA シーケンシング、治療薬・薬剤送達など、多くの分子生物学的応用の基盤となっています。過去35年間の診断検査、バイオテクノロジー、薬学における科学的進歩は、オリゴヌクレオチド合成の進歩によって支えられてきた部分があります。ここでは、ホスホルアミダイト化学を利用したオリゴヌクレオチド合成について深く掘り下げ、自社生産(In-house production)と外注生産(Outsourced production)の利点と限界について考察してみます。

本記事は、オリゴヌクレオチド合成のベストプラクティスに関する3部構成の教育シリーズの2つ目のブログ記事です。

オリゴヌクレオチド合成の基礎の最初のブログ記事では、ホスホロアミダイト化学について紹介し、自社および外注生産のオリゴ合成における考慮点について述べました。今回は、引き続きオリゴヌクレオチド合成を取り上げ、合成サイクルの各ステップにおける重要なポイントについて考察していきます。

今回は、オリゴヌクレオチド合成のベストプラクティスに関する3部構成の教育シリーズの最後のブログ記事です。

自動化されたホスホロアミダイト化学によってオリゴヌクレオチドを合成した後、最終用途の生物学的活性を得るために合成後の処理が必要です。固体担体からの切断、脱保護、精製という3つの主要なステップがあります。

ブラックホールクエンチャー(BHQ)色素の革新的な応用例

ライフサイエンス研究においては、分子生物学的なアプローチから実験動物学的なアプローチまで、 多角的な手法によって、統合的に実験結果を求められることが増えています。

この背景を踏まえ、統合的ソリューションとして、分子・細胞から個体レベルまで幅広く対応する各種研究機器の ラインナップと、それらを効果的かつ安定して運用して頂くための、各種サービス・サポートをご提供させて頂いております。

詳しい製品情報やご質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

TEL:東京本社 03-3816-0851/大阪営業所 06-6310-8077